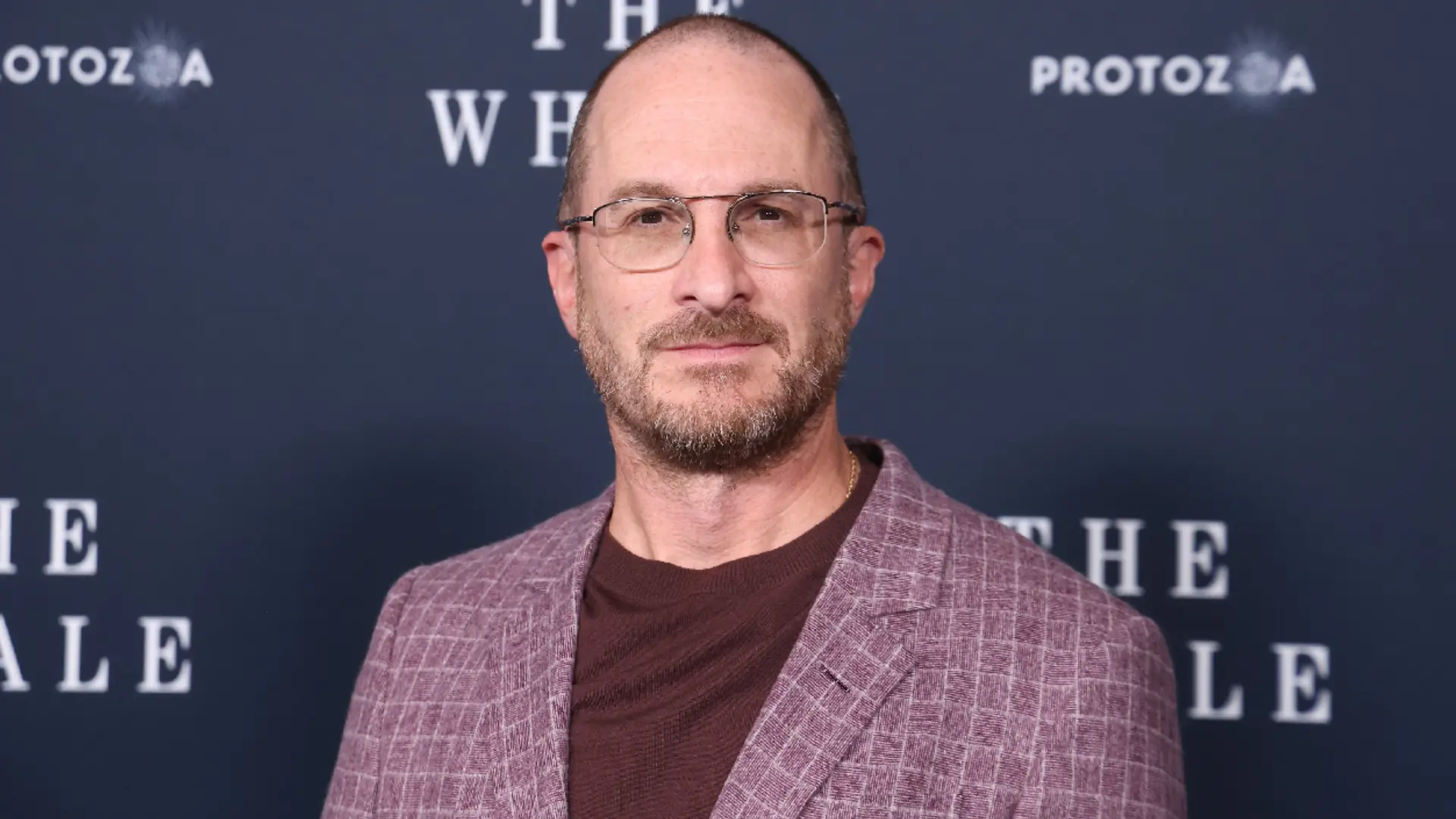

Il y’a des films que l’on regarde, puis il y’a des films que l’on encaisse. Comme une vague noire, un uppercut sous acide. Le genre d’expérience qui vous serre la gorge, vrille l’estomac, et laisse un vide dans la poitrine. Deux ans après le remarquable Pi, Darren Aronofsky signe son deuxième long métrage, et sans doute son plus intransigeant. Un film sur la dépendance, oui, mais surtout sur la boucle obsédante, la machine infernale du manque. Un rail d’idéalisme, et un bad trip qui dure depuis 25 ans.

Tout dans Requiem for a Dream hurle l’urgence. Le montage en rafales (plus de 2000 cuts au total), les split-screens qui isolent les personnages même lorsqu’ils sont ensemble, les travellings désorientant, les zooms frontaux. La caméra colle au corps, aux pores, jusqu’au pupilles. Celle-ci ausculte l’addiction comme une maladie vorace.

Une mise en scene en sur-regime

Aronofsky et son chef-opérateur, Matthew Libatique, transforment Coney Island en purgatoire aux couleurs délavées, théâtre de solitudes ordinaires. La lumière sature, les visages se creusent, le monde se distorsionne. Le film adopte le schéma classique de l’addiction : euphorie, montée, crash. Puis recommence, inlassablement. Jusqu’à la plongée finale, qui sera abyssale pour nos quatre protagonistes.

Les quatre chevaliers de l’apocalypse interieure

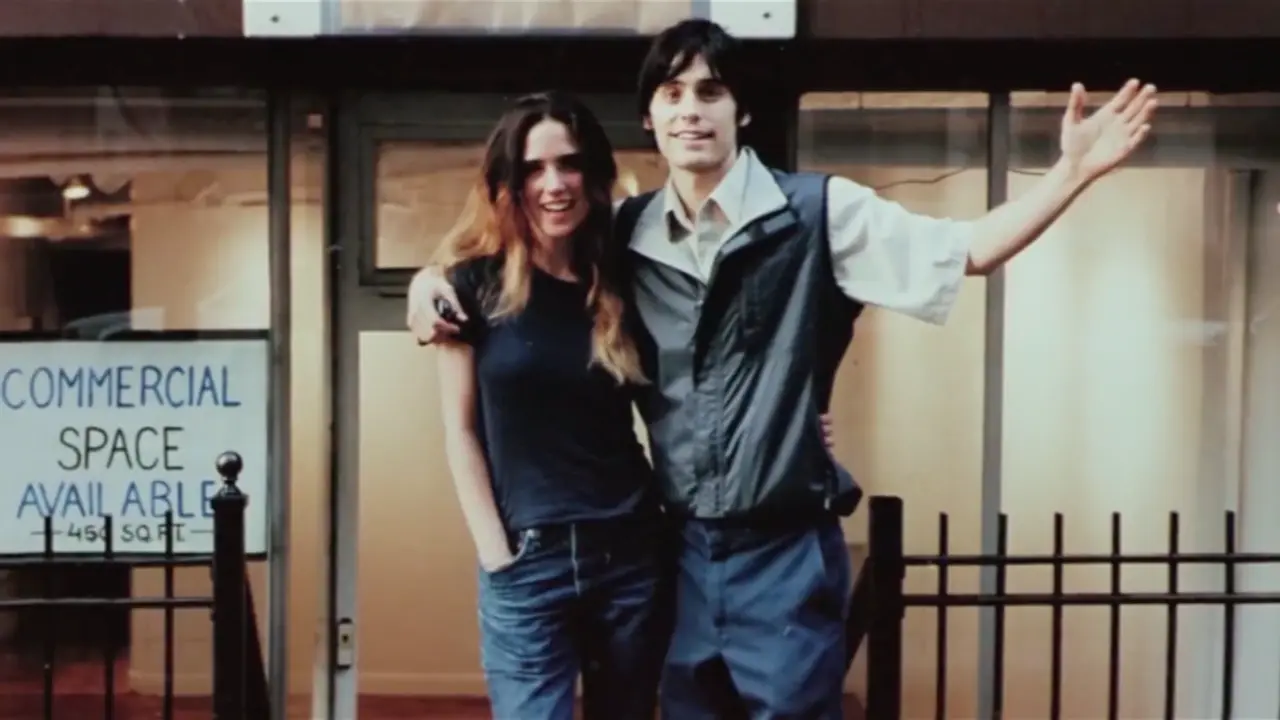

Harry (Jared Leto), Marion (Jennifer Connelly), Tyrone (Marlon Wayans) et Sara (Ellen Burstyn). Quatre trajectoires, quatre rêves différents. Quatre descentes qui finissent dans la même nuit sans fond. Il y a celui qui rêve de richesse, celle qui veut créer, exister, celui qui veut s’en sortir, et cette mère seule, qui ne rêve que d’un passage à la télévision, dans sa robe rouge. Leur point commun ? La fuite. Fuir la réalité, le vide, l’ennui. Trouver un raccourci vers l’amour, la réussite, l’appartenance. Et de se perdre en chemin.

Le film déconstruit, scène après scène, ce mirage toxique qu’on appelle rêve américain. Il n’y a pas de happy end. Il n’y a même pas de répit.

Le corps comme theatre de la decheance

Aronofsky filme la dépendance avec une cruauté rare. Ici, la drogue n’est pas un artifice narratif ou une esthétique rebelle. C’est une prison intérieure. Une spirale. Le corps devient le champ de bataille : le bras gangrené d’Harry, le sexe marchandisé de Marion, le ventre affamé de Sara. Leur chair se consume à l’écran.

Et cette société qui les entoure, que fait-elle ? Elle observe, elle juge, elle encourage parfois. Elle exploite souvent. Il ne s’agit pas seulement de toxicomanie. Il s’agit d’un monde qui pousse à consommer jusqu’à se dissoudre.

Clint Mansell, chef

d’orchestre de la perdition

Difficile de parler de Requiem for a Dream sans évoquer Lux Aeterna, la partition culte de Clint Mansell, interprétée par le Kronos Quartet. Une mélodie obsédante, presque sacrée, qui revient comme un mantra. Chaque note semble annoncer l’inévitable, battre le rythme du désastre. Utilisée, surexploitée ailleurs depuis, elle retrouve dans le film sa dimension sacrée, funèbre, implacable.

C’est une musique de fin du monde. Un requiem, au sens propre.

Un film devenu mythique, et toujours aussi insoutenable

Mais c’est peut-être pour ça qu’il reste aussi essentiel. Parce qu’il va au

bout. Parce qu’il ose regarder le monstre en face, sans détourner les yeux.

À sa sortie, Requiem for a Dream a divisé. fasciné une partie du public, horrifié et glacé l’autre. L’expérience en salle tenait du rite initiatique. Certaines scènes faisaient détourner les yeux. D'autres, elles, restaient imprimées dans la rétine comme des brûlures.

Aujourd’hui encore, c’est un film que l’on recommande avec des pincettes. Parce qu’il dérange et qu’il ne fait aucune concession. Parce qu’il ne donne pas de leçon, ne cherche pas à édulcorer, ni à rassurer. Il montre. Et il laisse le spectateur seul face au vide.

Et apres ? : Le silence, puis la gueule de bois.

Le générique arrive comme une libération, un moment suspendu où l’on

expire enfin — vidé.e, lessivé.e, soulagé.e que ce cauchemar prenne fin. Mais c’est une illusion de plus. Car Requiem for a Dream ne s’éteint pas avec l’écran noir. Il laisse quelque chose. Une gêne sous l’épiderme, un goût métallique dans la bouche, une tension dans les épaules. Le film continue de tourner, là, dans un coin du cerveau. Il ronge, revient la nuit. Il colle au regard.

C’est que ce n’était pas seulement une descente aux enfers. C’était un miroir. Une parabole acide du manque, sous toutes ses formes. Le manque de reconnaissance, d’amour, de chaleur, de but. Et chacun.e, à sa manière, y reconnaît un morceau de soi-même.

Il n’y a pas de morale facile, pas de sortie de secours, pas de promesse de rédemption. Il ne reste que des corps disloqués, des âmes figées, recroquevillées sur un rêve dévorant devenu poison.

Alors on se tait. On digère mal. On regarde ailleurs. Et puis on comprend.

“Car Requiem for a Dream, c’est l’histoire d’une overdose de rêves. Et le bad trip est éternel.”

Article rédigé par Clara Capaldi, directrice de Made You See pour FACELESS FILMS ©.

FRAMed. : la ou le cinema prend vie

Vous avez aimé cet article ? Découvrez le magazine FRAMeD.